-

为民办实事 件件暖人心(11月底)

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-30 10:352022年初,省委和省政府通过省政府的门户网站公开向社会和广大网友征求“2022年省委和省政府为民办实事项目”意见建议。经研究,“在公共场所设置2000台自动体外除颤器,培训红十字救护员全省20万人”列入为民办实事项目,由省卫健委、省红十字会联合实施。为抓好落实工作,省卫健委、省红十字会联合有关省直单位下发《“十四五”公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案》的通知,对项目工作任务进行分解,按人口比例分配任务。

项目自执行以来,得到社会各单位和广大民众的积极参与,截止11月27日,省本级培训已突破2.7万人次,其中包括机关、企业、学校、社区居民等,不仅运用“互联网+”技术为广大民众开通应急救护知识和技能网上学习功能,已为1.36万余名进行线下心肺复苏和创伤救护等实操技能培训,颁发《红十字救护员证》。结合重大节日、主题宣传、生命教育大讲堂、应急救护培训基地等开展形式多样的普及性讲座和体验培训。

普及性讲座培训

11月22日,受福建汇丰物流公司邀请,为50名职工进行了应急救护培训知识与技能普及讲座,加强面对突发事件和意外伤害的应急意识。

11月23日,通过“线上+线下”的模式,为福州房建生活段的广大职工进行应急救护培训知识与技能普及,其中,线下培训30人,线上学习人数300人,通过此次活动,大家纷纷表示不论是应急救护理论知识还是对突发情况的实际处理能力都有了较大的提高。

11月24日,受邀为福建铁路实业发展公司的广大职工进行应急救护培训知识与技能的普及,知识普及活动采用“线上线下相结合”的方式举办,线下培训了30人,线上学习人数为200人,培训师资对生活中遇到突发状况急救、心肺复苏等内容用浅显易懂的语言做了详细讲解,强调了掌握现场急救操作技巧的重要性。

普及性体验培训

11月23日,省标准化院的10名党员干部和职工来到省红十字应急救护培训基地参观学习,内容包含地震安全、消防安全、家庭安全和水上安全等,通过真实体验各种自然灾害和突发事件现场,掌握了应急救护知识与技能。

红十字救护员培训

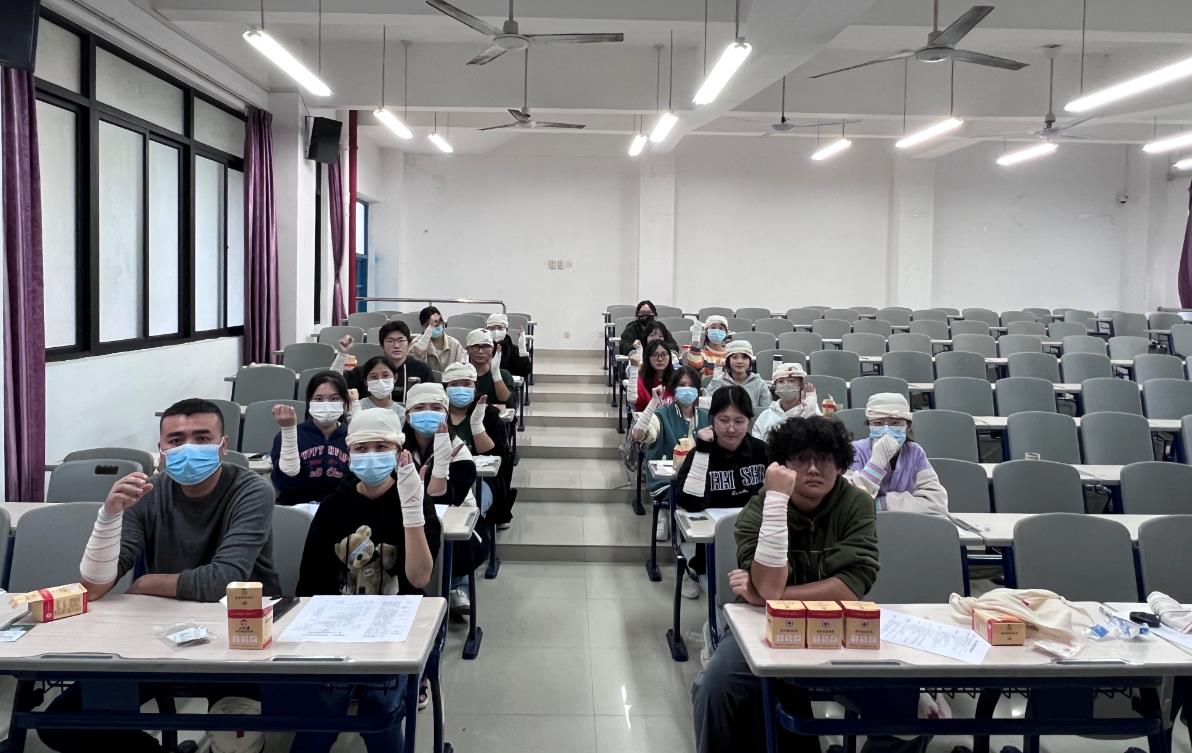

11月8—22日,受宁德师范学院邀请,为304名学生开展共7期的红十字救护员证获证培训。经培训,全员已获证。

11月23日、11月26日,为82名已完成线上理论学习与考核的社会各阶层人士开展三期公益免费的红十字救护员证获证培训。

11月24日,为厦门翔安社区的62名社工服务中心人员开展两期红十字救护员证获证培训,经培训,全员已获证。

11月25日,受福建教育学院邀请,为50名已完成线上理论学习与考核的教职工开展红十字救护员证获证培训。经培训,全员已获证。

11月26日,受福建商学院邀请,为91名已完成线上理论学习与考核的教职工开展共四期的红十字救护员证获证培训。经培训,全员已获证。

11月27日,受闽江师范高等专科学校邀请,为56名已完成线上理论学习与考核的教职工开展两期红十字救护员证获证培训。经培训,全员已获证。

11月29日,为来自省科技馆且已完成线上理论学习与考核的37名党员干部和职工开展红十字救护员证获证培训。经培训,全员已获证。

[详情] -

“卒中”知识你了解吗

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-18 10:072022年10月29日是第17个“世界卒中日”,今年的宣传主题是:识别卒中早一秒,挽救大脑恢复好。让我们一起学习关于脑卒中的那些事。

“脑卒中”俗称“中风”,这个伴随了人类几千年的“头号杀手”,具有“五高”的特点——发病率高、复发率高、致残率高、死亡率高及经济负担高。

一、脑卒中“如此”高发

提到脑卒中,许多人的第一反应便是:哎呀,这个病好吓人,来得突然,运气好救回来了也有后遗症……是的,你的感觉没错!

在我国,平均每10秒就有1人初发或复发脑卒中,每28秒就有1人因脑卒中离世。幸存者中,约75%留下后遗症、40%重度残疾,让家庭蒙受巨大的经济损失和身心痛苦。

在不少人的观念里,脑卒中是老年人的“专利”,却不知随着生活节奏的加快,这个病在年轻人中发生的频率也越来越高。吸烟、酗酒、暴饮暴食等不良生活习惯,生活压力大,遗传性脑血管病等因素正在加速它的“年轻化”。

二、别忽视,这些预警信号

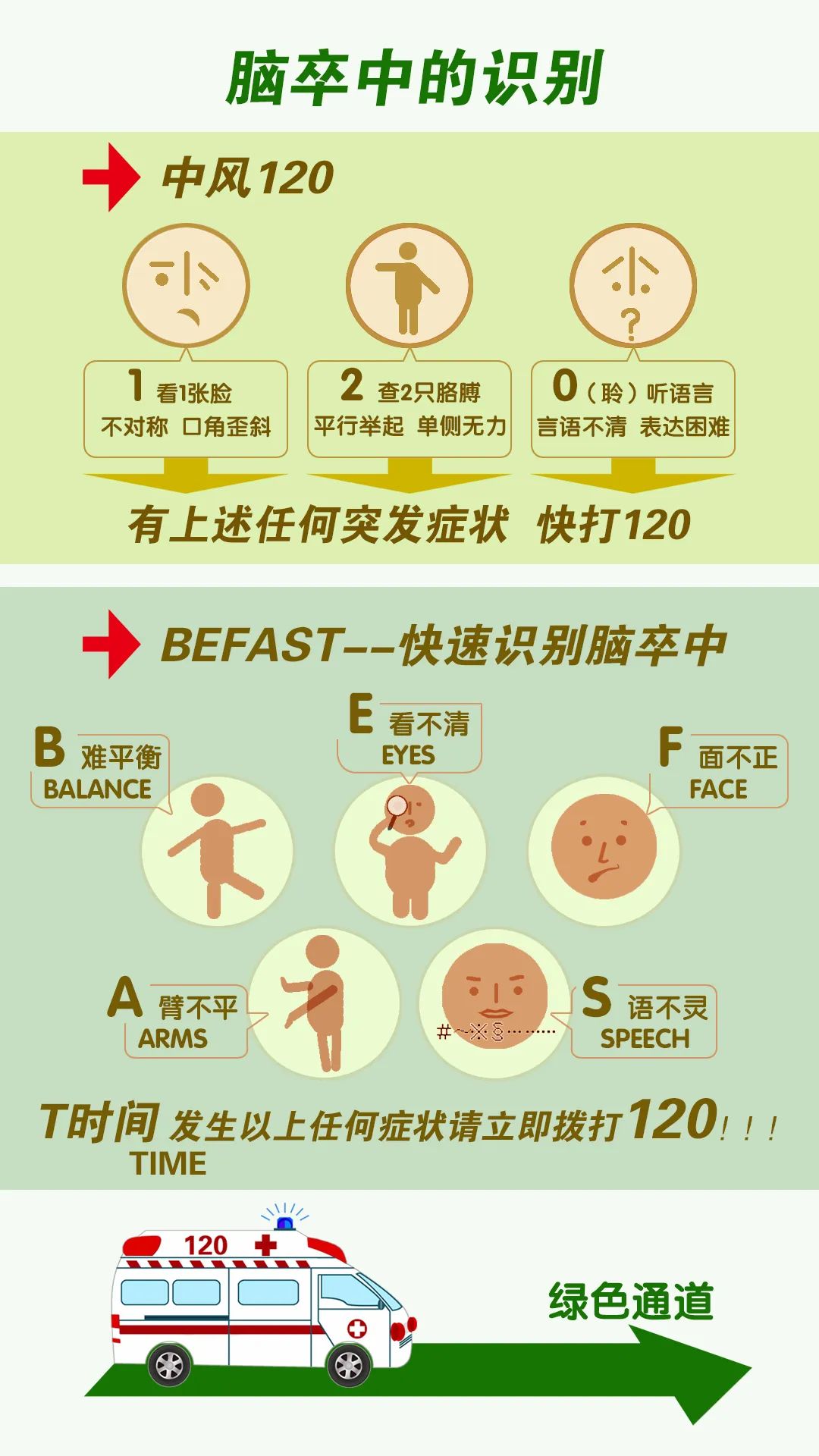

快速识别脑卒中,一定要牢记“中风120”口诀,同时熟悉“BE FAST”(要快)口诀。

如果家人或朋友出现上述症状,千万警惕有发生卒中的危险,切记第一时间拨打“120”送往设有卒中中心的医疗机构进行急救!

三、莫错过,救治“黄金6小时”

脑卒中发生后,如果脑组织的血供中断,2分钟内脑电活动就会停止,5分钟后就会出现严重不可逆性损伤。那么,如果病人因脑卒中晕倒或昏迷,在等待救治的过程中,我们可以做些什么呢?

1.保持镇静,莫慌。

2.把病人放平,尽量减少搬动。

3.解开袖子、领口,保持呼吸道通畅;如果病人呕吐,一定要把他的头侧向一边,及时清除口鼻的分泌物。

4.不要随意用药,因为无法确定是脑出血还是脑梗塞。

5.密切关注病人生命体征的变化,如呼吸、体温、心率和血压等。如果患者出现心跳停止,及时开展心肺复苏。

脑卒中治疗及康复要抓住“黄金6小时”,即发病早期6小时以内,尤其是4.5小时内,通过溶栓药物(静脉溶栓)或介入取栓手术(拉栓),开通堵塞的血管,使血流恢复,并且时间越早,效果越好。

四、君须记,脑卒中防治锦囊

1.日常生活做好“六点”

▲清淡饮食。推荐地中海饮食,饮食结构以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主,降低钠摄入量,推荐食盐摄入量≤5克/天。

▲适度增强体育锻炼。减重有利于控制血压、血糖、血脂等,从而进一步降低脑卒中的风险。

▲克服不良习惯。如戒烟酒、避免久坐等。

▲防止过度劳累,保持情绪平稳。合理应对生活中的挑战和压力,保持乐观积极的心态。

▲注意天气变化。忽冷忽热的气温会导致血管忽而收缩、忽而扩张,容易诱发脑卒中。卒中高危人群,尤其是中老年人,体温调节能力差,一定要注意保暖。

▲定期进行健康体检,发现问题早防早治。

2.相关疾病患者特别注意“五点”

▲高血压患者,注意控制血压,坚持服用降压药物。

▲高脂血症患者,注意控制胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白,坚持服用降血脂药物。

▲糖尿病患者和高危人群,积极控制血糖。

▲房颤或有其他心脏疾病者,控制心脏病相关危险因素。

▲提升以预防为主的健康意识,积极参与、配合当地医疗卫生机构开展的脑卒中高危人群筛查、干预等活动。

常言道:“天有不测风云,人有旦夕祸福。”但有些“祸”,我们是可以通过自身行为来避免的。让我们从自身做起,保持健康、规律、合理的生活作息,别让“卒中”变成了“猝终”。关爱自己,也是关爱身边的人。

[详情] -

防疫莫大意!入(返)榕人员请注意

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-18 10:04福州通告

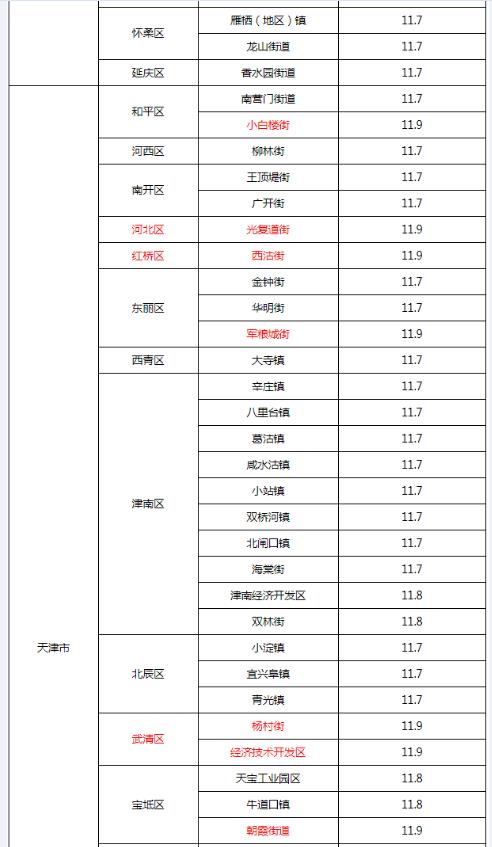

截至11月17日7时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区11759个,低风险区698个,涉29省198市584县。高、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。

广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:

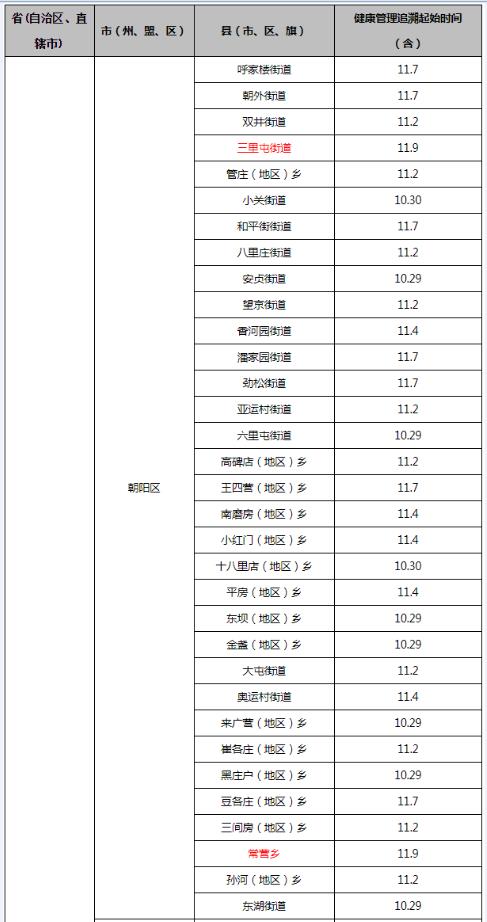

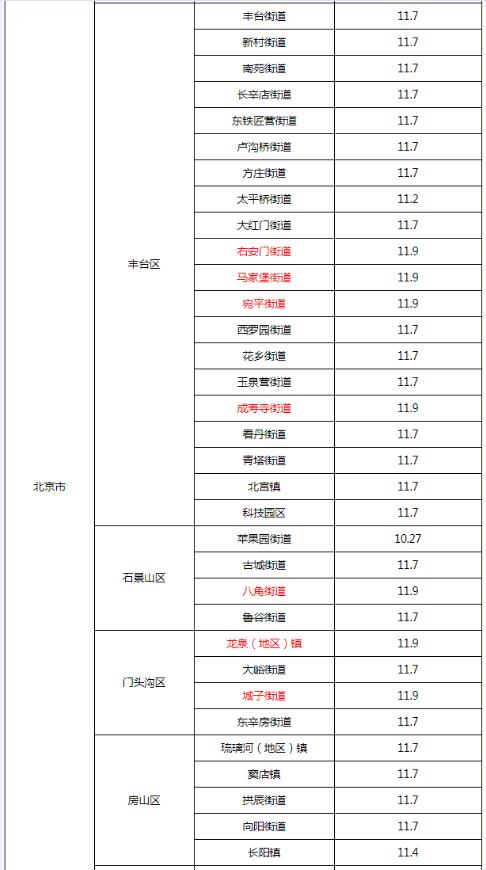

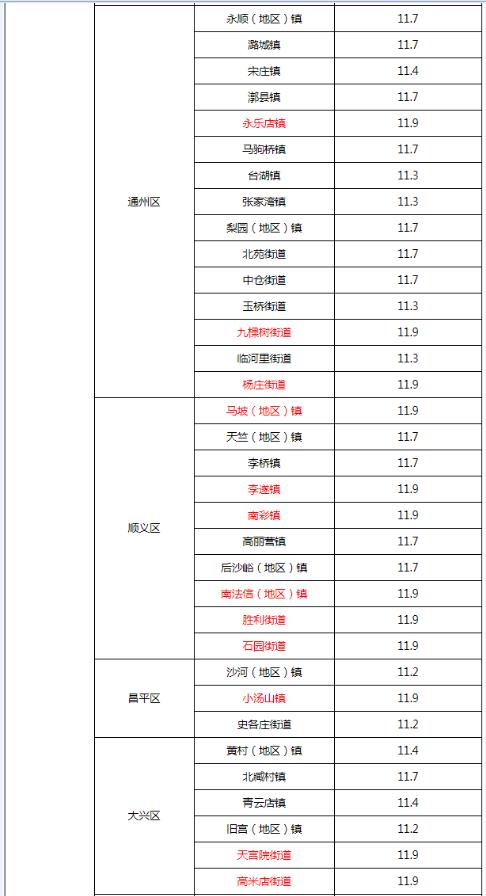

一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。

二、西藏、新疆、广东广州、内蒙古呼和浩特、河南郑州、重庆、湖南邵阳、河北石家庄、甘肃兰州等省外入(返)榕的人员:5天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。

三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。

四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。

五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。

六、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。

七、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等症状者,要佩戴医用外科口罩或以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。

八、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。

附件:

1.风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表

2.国务院客户端疫情风险等级查询葵花码

福州市新型冠状病毒感染肺炎

疫情防控工作应急指挥部

2022年11月17日

【附件1】

风险区域入(返)榕人员

健康管理追溯起始时间一览表

【附件2】

国务院客户端

疫情风险等级查询葵花码

(长按识别下方葵花码即可进入)

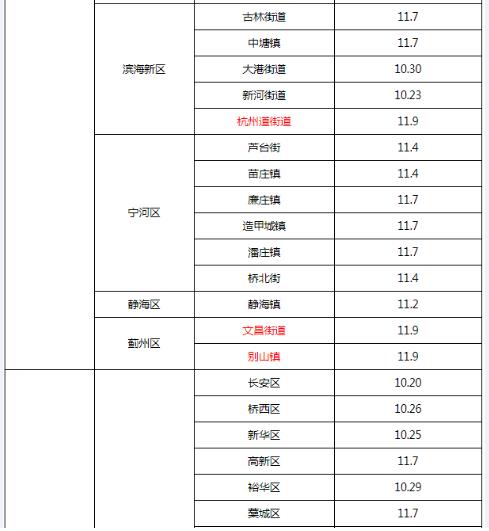

“红黄码”如何看病就医?一图了解

[详情] -

防疫科普 | 福州医生最新提醒!

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-18 10:01疫情期间我们该如何做好常态化健康防护?又该如何养成良好的卫生习惯?福州市中医院呼吸与危重症医学科主任医师陈琦辉给出如下建议:

陈琦辉介绍,打喷嚏不遮掩口鼻、公共场所随地吐痰、聚餐时不用公筷公勺、饭前便后不洗手……这些不良卫生习惯和不文明行为看似是小事,却会对公共卫生安全构成危害,容易引起传染病的传播与流行。

[详情] -

线上参观学习,总结交流提升

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-18 09:5911月10日,由国家商务部委托中国红十字总会承办的“卫生体系改革和应急管理研修班”学员,云参观福建省红十字应急救护培训基地。

现场,省红十字现场救护培训中心组织工作人员和核心师资志愿者同线上的学员们就基地建设与管理、红十字应急救护培训工作等方面展开探讨。

推进“一带一路”建设是中国推动构建人类命运共同体的重要行动,福建省红十字会积极响应国家“一带一路”发展战略,为推动一带一路沿线国家和地区人道健康事业发展奉献自己的力量。

[详情] -

面对传播速度快的奥密克戎变异株,“1米线”就是一条安全线

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-08 15:26“戴好口罩,保持1米线距离。”这些天,在福州各核酸采样点总能听到这样的反复提醒。这条“一米线”是什么?它有什么重要性和意义呢?

“目前由于疫情防控需要,不少市民要外出进行核酸采样。面对传播能力强、传播速度快的奥密克戎变异株,在排队接受采样的过程中,切记要与前后的人保持至少1米的距离,避免聚集和相互交谈。”福州市疾控中心传染病防控科副主任医师郑霄雁为大家科普“一米线”的重要性及意义。

“疫情背景下,‘1米线’是安全线,更是一条健康线。”专家介绍,保持1米间隔这是有科学依据的。

呼吸道传染病大多通过飞沫传播。说话、咳嗽或者打喷嚏时,病毒会随飞沫排到空气中。有研究表明,在重力作用下,飞沫从口鼻排出到落地的水平距离一般在1米内。这就说明,小于1米的近距离接触,吸入他人飞沫的概率就会大大增加。因此,在公共场合,大家要做好个人防护,戴口罩,不聚集,保持“1米线”。疫情防控时期,“1米线”就是一条安全线,请大家牢牢记住!

专家提醒,除了守好“1米线”正确佩戴口罩采样完成即刻离场也尤为重要。

处于排毒期的病例,在咳嗽、吐痰、或者打喷嚏的过程中,从体内喷出来的飞沫,大颗粒的会直接沉降到地面,一些小颗粒的会悬浮在空气中,形成气溶胶。由此经过的人,没有戴口罩就会吸入气溶胶导致感染。一个小小的口罩,有双向隔离保护功能,这时候就能起到大大的保护作用。因此,市民朋友要记住,“口罩”搭配“1米线”,既防传播又防感染。

需要注意的是,戴上口罩后,要捏紧鼻梁上方的软条,整理口罩四周,并试着吹气,如果口罩表面鼓起,说明口罩有较好的气密性。

除了采样排队外,以下这些场所也要保持“1米线”

商业场所,包括商场、超市、酒店、菜场等,在购物、结账时;公共场所,包括银行、医院等排队时;人流集散区域,包括地铁、公交、机场、车站、码头等,在排队乘车、候车时;工作场所,包括会议、办公座位相互保持1米以上的社交距离,单位食堂排队就餐,用餐期间不扎堆、不攀谈。

[详情] -

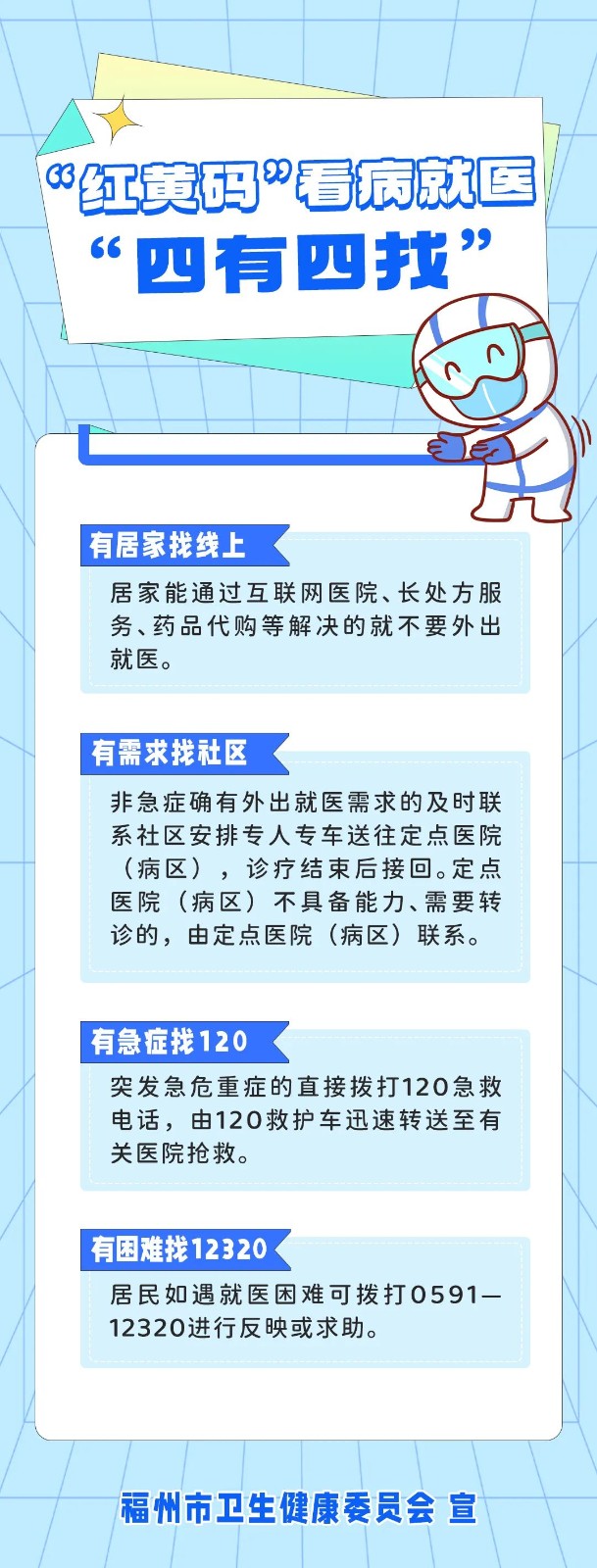

疫情防控不松懈丨牢记“三件套”“五还要”“扫场所码”

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-08 15:24近期,我省疫情防控形势严峻复杂,疾控专家提醒广大公民千万不可松懈,要保持高度警惕,坚持“防疫三件套”,牢记“防护五还要”。同时,还应自觉遵守核酸检测、扫场所码、测温等防疫规定。加强自我健康监测,出现发热、咳嗽、呼吸短促等症状,应及时监测体温,主动到就近的发热门诊就诊;途中避免乘坐公共交通工具,就诊时主动向医务人员说明近期外出史和接触史。

牢记防疫“三件套”“五还要”

所谓防疫“三件套”,是指在疫情防控期间,公民继续强化佩戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生等防疫“三件套”;同时,持续宣传口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开等防护“五还要”,自觉遵守各项防疫规定。

规范佩戴口罩

在人群较多的密闭公共场所,如公交、地铁、电梯、医院、商场、影院等,佩戴口罩可以有效减少致病微生物的吸入。口罩要盖住口鼻和下巴,鼻夹要压实,佩戴前后要做好手部清洁或消毒。

养成正确洗手的卫生习惯

在有流动水冲洗的条件下,按照“七步洗手法”,可以有效地清洁消毒手部。若无流动水冲洗条件,可用含酒精的擦纸擦洗手部或手用杀菌消毒液涂抹喷洒手部。

保持社交距离

秋冬季是呼吸道传染病高发季节,尽量少去人群密集、阴冷潮湿、空气不流通的场所,尽量避开客流高峰,与人交谈、排队、候车时记得保持社交距离。另外,要经常打扫居室,每天保证一定时间的开窗通风。

进公共场所记得扫“场所码”

疫情防控期间,公民进入超市、商场、景点等人员密集的公共场所,要配合工作人员的要求,测体温、亮健康码,以及扫场所码。场所码是特定场所赋予的一个专有二维码,标明了该场所的名称、位置、联系人等基本信息,可在自动核验健康码信息的基础上,对进入场所人员的信息进行自动登记。在局部发生疫情的情况下,可以通过扫码记录快速追溯相关人员活动轨迹、及时查找密接人员,为避免疫情扩散争取宝贵时间;同时,应用场所码可以减少个人敏感信息的传递层级和外泄可能。专家指出,一旦某场所涉及新冠感染者或其他涉疫重点人员的活动轨迹,防疫部门就能通过场所码快速找到相关暴露者并进行管控,这对防止疫情扩散极为重要。

[详情] -

福建省地方标准《红十字应急救护培训服务规范(征求意见稿)》公开征求意见

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-11-08 15:19

以下是福建省地方标准《红十字应急救护培训服务规范(征求意见稿)》全部内容

附件(扫码即可获取完整内容):

[详情] -

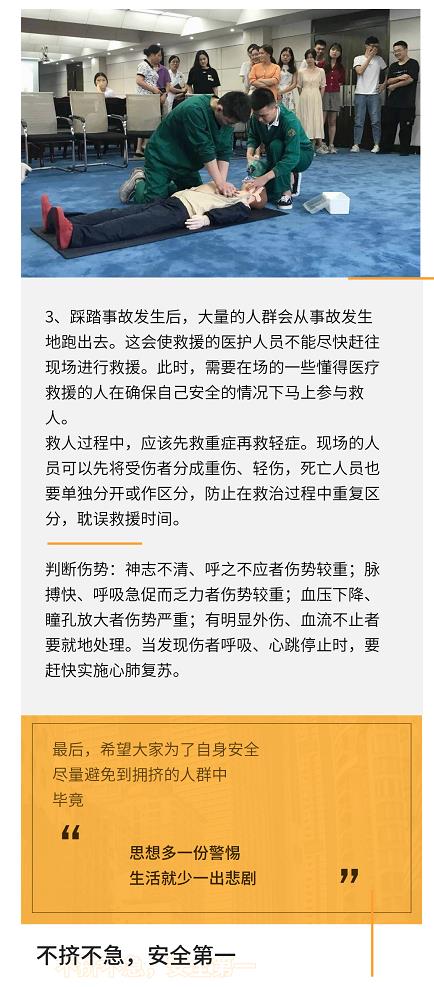

首尔踩踏致上百人死伤,遇到踩踏事故我们该如何自救互救?

来源:福建省红十字现场救护培训中心 发布时间:2022-10-31 10:47当地时间10月29日晚,韩国首尔龙山区梨泰院一带发生大规模踩踏事故,死伤人数已过百。

据韩媒报道,当晚,梨泰院举行万圣节派对,附近聚集人数据推测约10万人,伤者大多数是前来参加派对的年轻人。

原本是一次节日的欢庆,却让韩国人经历了该国遇难人数最多的踩踏事故,据韩联社分析,突然涌入的大量人流以及小巷地形可能是“罪魁祸首”。

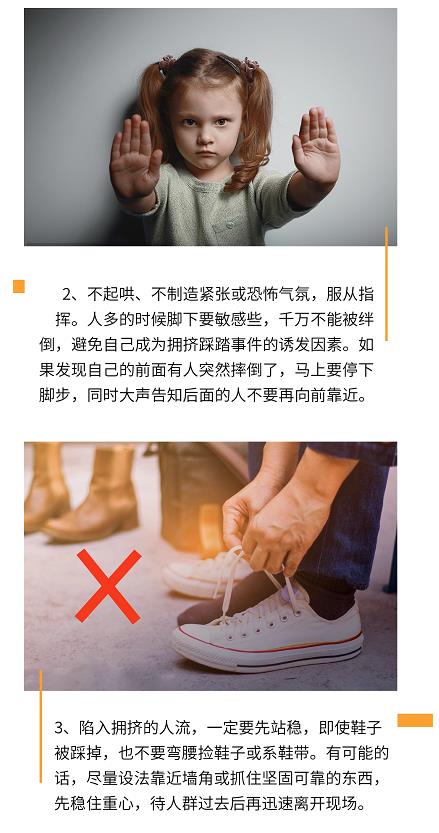

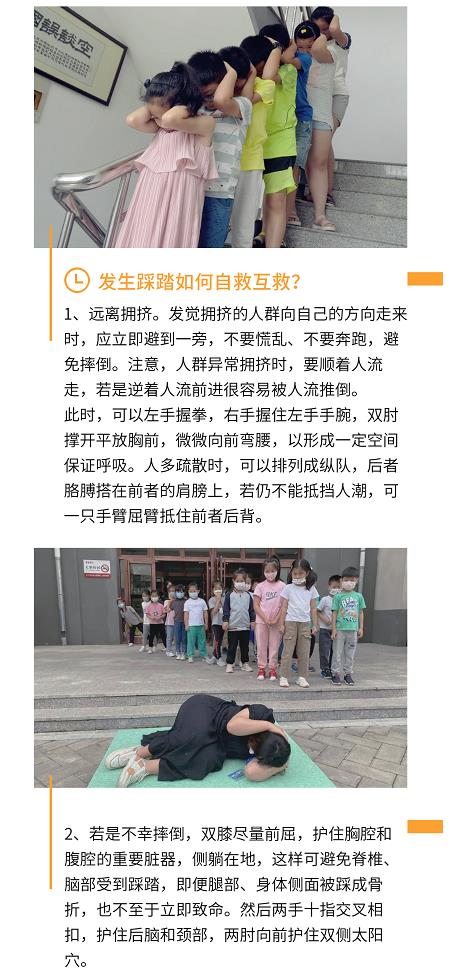

在空间有限而人群又相对集中的场所,一旦前方有人跌倒,后方不知情的人流跟进,就会导致严重踩踏,那么遭遇踩踏事故时,我们该如何紧急避险?

[详情]